Sociedade entre muros

Com uma estrutura de minicidade, a Colônia de Itanhenga, que aqui chamamos de colônia dos excluídos, foi construída em 1935, em Cariacica, no Espírito Santo, para isolar pessoas diagnosticadas com hanseníase. Na época, a doença, que era chamada de lepra, não tinha cura e provocava medo e incômodo social. Na tentativa de contornar o problema, o governo brasileiro adotou uma política de internação compulsória, que se materializou na construção de colônias em todo o país. Entre 1920 e 1950, 40 complexos do tipo foram criados. Nelas, inúmeras famílias foram segregadas e condenadas a conviver com o estigma da doença. Apesar de não funcionar mais como um espaço de isolamento, a Colônia de Itanhenga guarda inúmeras histórias que serão contadas em cinco capítulos nesta reportagem especial.

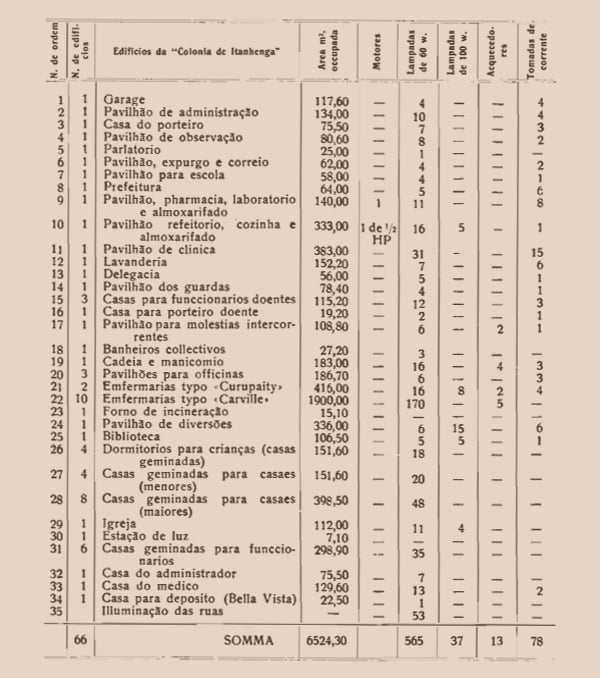

Inaugurada em 11 de abril de 1937 para isolar pacientes diagnosticados com hanseníase no Espírito Santo, a Colônia de Itanhenga foi considerada um leprosário modelo. Com a estrutura de uma cidade, capaz de atender todas as faces da doença, tinha escola, dormitórios, hospital, cemitério e até prefeitura e uma delegacia.

A obra foi motivo de destaque em jornais e classificada pelo médico sanitarista Pedro Fontes como “a arma mais eficiente de combate à lepra”. Mas, diferentemente do que se almejava na época, a segregação passou longe de ser uma medida eficaz de combate à hanseníase.

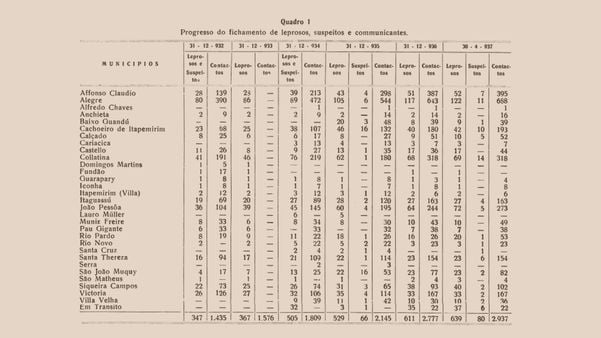

Planejada para receber até 380 internos, a Colônia de Itanhenga começou a ser erguida em 1935, após Pedro Fontes, responsável pela Diretoria de Higiene do Espírito Santo, fazer um mapeamento da hanseníase no Estado e encontrar cerca de 700 pessoas contaminadas. Até então, a doença era considerada rara em terras capixabas.

Com a incidência de casos, viabilizou-se a construção de um espaço de internação compulsória em um terreno do governo estadual. De acordo com registros da época, o Estado contribuiu com 1.600 contos de réis para a obra, enquanto o governo federal deu 1.000 contos de réis.

Para sede da colônia foi escolhida uma área de 1.200 hectares, a 14 quilômetros de distância de Vitória e 80 metros a nível do mar. Segundo o historiador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Sebastião Pimentel, dois fatores foram fundamentais na escolha do local: a extensão da área e a facilidade de isolamento.

“A ideia era de uma colônia agrícola e, como colônia, ela não teria só a casa dos internos, mas a casa do diretor, das freiras, dos funcionários. Além disso, a hanseníase era uma doença que causava incômodo social, então precisava de um terreno amplo e afastado. Ninguém queria um leprosário perto de um local povoado”, explica.

Sebastião Pimentel

Historiador

"A preocupação não era com o doente, a preocupação era com o são, de que forma ele poderia ser protegido e salvo"

Assim como outras colônias construídas no Brasil, Itanhenga foi dividida em três partes: zona limpa, com residência para os médicos e funcionários do local; zona neutra, onde ficavam os prédios da administração e o pavilhão de observação para casos suspeitos; e zona suja, reservada para as pessoas diagnosticadas com a doença.

Era na zona suja que ficava a maior parte dos edifícios da colônia como escola, refeitório, igreja, hospital, além de casas geminadas para os pacientes que eram casados e 12 pavilhões do tipo “Carville”, um modelo habitacional que foi trazido dos Estados Unidos.

Segundo a assistente social Dora Cypreste, toda a estrutura foi pensada para oferecer aos pacientes os serviços básicos necessários. Assim, eles não precisariam sair do local.

“Eles tinham o próprio prefeito, o próprio delegado, que eram escolhidos entre os doentes. Em época de eleição, levavam urnas específicas para lá. Era uma sociedade entre muros”, relata Dora, que foi diretora do hospital colônia.

Ao todo, 65 edificações foram erguidas na Colônia de Itanhenga, que hoje é chamada de Hospital Colônia Pedro Fontes, em homenagem ao médico.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA

Na época em que Itanhenga foi construída, a hanseníase não tinha cura. Por isso, o governo federal decidiu adotar uma política de internação compulsória. As pessoas diagnosticadas com a doença eram forçadas a se mudar para as colônias, sem saber, contudo, se algum dia sairiam de lá.

De acordo com registros históricos, 40 colônias foram inauguradas em todo Brasil entre 1920 e 1950, a maioria delas durante o governo de Getúlio Vargas.

Apesar de o isolamento compulsório ter sido uma política amplamente adotada no país, a professora do Departamento de Medicina da Ufes e especialista em Hansenologia Patricia Deps conta que não era um consenso entre especialistas da área de saúde. Mesmo assim, a ideia de segregação acabou prevalecendo e, em 1949, o isolamento forçado em colônias virou lei federal, obrigando, inclusive, que os filhos de hansenianos fossem separados dos pais.

“A segregação se deu por uma crença de contágio intenso da hanseníase, o que não acontece. Mas, na época, era a única forma de combater a endemia que se podia pensar. Devo lembrar que, quando os hospitais colônias foram construídos, a gente não tinha o conhecimento que tem hoje, a hanseníase não tinha cura”, explica Deps.

Aprisionados pela doença

1.592 pessoas foram internadas na Colônia de Itanhenga até 1962, quando a internação compulsória foi extinta por meio de decreto federal. Mesmo assim, o local recebeu pacientes até a década de 80.

ANADIR SCALZER QUINTINO, 68 ANOS

Poucos móveis cabem dentro do quarto de Anadir Scalzer, uma das remanescentes da hanseníase que, ainda hoje, vive nos pavilhões do Hospital Pedro Fontes. Aos 68 anos, ela quase não recebe visitas e só sai dali uma vez ao mês para ir a Campo Grande, Cariacica, fazer compras com uma sobrinha. Do tempo de internação compulsória, ela não guarda boas lembranças, costuma dizer que era uma prisão. Mesmo assim, quando os portões do hospital abriram, ela não quis sair de lá. “Eu me acostumei, aqui é a minha casa”, afirma. Anadir construiu poucas relações fora daquele espaço. Ela entrou na colônia quando tinha 17 anos, deixando uma filha de dois meses para trás. “Não pude nem dar um banho nela”, lamenta. A separação impediu que mãe e filha criassem um laço. Hoje, o contato entre elas se dá, na maior parte do tempo, por telefone. Entre uma ligação e outra, Anadir revela a esperança de um dia ser chamada de mãe. “Ela liga e fala ‘oi, Ana’. Eu já perguntei por que ela não me chama de mãe. Ela diz que mãe, para ela, é a outra, a que criou. Eu não pude criar, né? Mas eu fico pensando, quem sabe um dia ela me chama de mãe. Seria tão bom”, desabafa.

JOSÉ FERNANDES PEREIRA, 70 ANOS

Da varanda de casa, a poucos metros dos pavilhões onde um dia viveu, José Fernandes, mais conhecido como Zé Pretinho, observa as ruas vazias da colônia. “Isso aqui era cheio de gente”, comenta. Zé Pretinho chegou lá aos 13 anos junto com o pai. Teve o diagnóstico de hanseníase, fez o tratamento e voltou para casa. Anos depois, retornou ao hospital com a doença já avançada. Lá, se casou, teve dois filhos e se curou da doença. Por ter sido diagnosticado com hanseníase, Zé Pretinho foi privado de estudar e não aprendeu a ler. “Ninguém aceitava a gente na escola, não. Era muito preconceito”, afirma. O nome é a única coisa que o ex-interno da colônia aprendeu a escrever, mas ele não esconde o incômodo que sente quando tem que assinar qualquer documento. “As pessoas ficam olhando para as minhas mãos e falando.” Provavelmente, falam dos dedos atrofiados de Zé Pretinho, que entregam as sequelas da hanseníase.

EBIS GROSSMANN, 74 ANOS

O nome Pedro Fontes acompanha a vida de Ebis desde 1966, quando ela chegou à Colônia de Itanhenga, aos 18 anos. Hoje, aos 74, a aposentada desfruta de uma casa de cinco cômodos com quintal na rua Pedro Fontes. O terreno fica a menos de 1 km do hospital e foi doado a Ebis na década de 80 como parte de uma política de reintegração de ex-internos. Ali, ela teve o filho caçula, Hércules, o único que não foi separado dela ao nascer. “Ele, eu consegui criar como mãe mesmo, porque minhas duas filhas foram tiradas de mim assim que nasceram e levadas para o educandário”, lembra. Durante o período de internação, Ebis via as filhas duas vezes por ano: no Dia das Mães e no Natal. Era quando as crianças eram levadas até o portão do hospital. “Mas a gente nem sabia qual era a filha da gente, eles que falavam lá”, conta. Ebis se apegou à fé para superar o isolamento. Durante o período de internação, buscava aconselhamento com Padre Matias, um alemão que veio ao Brasil para servir nas colônias. Hoje, ela zela pela Igreja de São Geraldo, a poucos metros da casa onde mora. “Tenho muito a agradecer a Deus. Apesar de tudo, eu sobrevivi.”

VALTAIR JOSÉ DE OLIVEIRA, 70 ANOS

Valtair, ou Baianinho, como costuma ser chamado, chegou à Colônia de Itanhenga acreditando que, em pouco tempo, voltaria para Teixeira de Freitas, sua cidade natal. “Quando falaram que não podia mais sair de lá, eu pensei em fugir.” Ele não foi o único. Durante o período de internação compulsória, mais de 300 fugas foram registradas. Muitos pacientes não conseguiam conviver com o isolamento e alguns chegaram até a se matar. “Eu presenciei muita gente que tirou a própria vida, que passou a faca na goela. Não era fácil, tinha dia que dava vontade de morrer”, conta. Baianinho foi internado quando tinha 21 anos. Chegou com o pai, mas não saiu com ele. Lá dentro casou e teve dois filhos, que foram levados para o educandário. A esposa, que também era interna, morreu anos depois. Baianinho teve a chance de viver o amor pela segunda vez ao conhecer Creuza, filha de hanseniano, com quem hoje ele é casado. Os dois moram na casa onde viviam os diretores do hospital. Lá, cultivam um grande quintal e histórias que ultrapassam os muros da colônia.

Órfãos de pais vivos

A lei federal de 1949, que estabeleceu o isolamento compulsório de pessoas diagnosticadas com hanseníase, determinou também a separação dos pacientes e seus filhos. Centenas de crianças foram segregadas. Algumas ficaram sob os cuidados de parentes, e muitas outras foram enviadas para educandários, construídos para abrigar filhos de hansenianos.

Era julho de 1961 quando Mariana (nome fictício) nasceu no Hospital Colônia Pedro Fontes, em Cariacica. Mas, ao contrário da maioria dos bebês, que são entregues às mães após o parto, ela não pôde nem dar a primeira mamada. "Nascia, enrolava em um paninho e levava embora", lembra.

Mariana é filha de hansenianos e foi uma das centenas de crianças privadas de conviver com a família devido a uma lei federal que determinava a segregação de pessoas diagnosticadas com hanseníase. Assim, cresceu sem conviver com os pais e foi vítima de uma política de alienação parental.

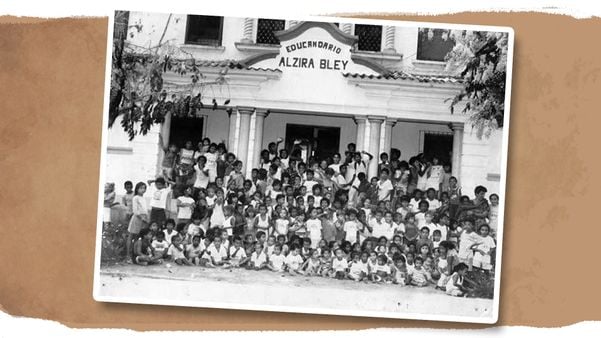

Sem ter quem cuidasse dela e dos irmãos, Mariana morou por anos no Educandário Alzira Bley, uma espécie de "orfanato" construído na década de 40 para abrigar filhos de hansenianos. O nome do local é uma homenagem à esposa do então interventor federal no Espírito Santo, João Punaro Bley.

Até 1979, o local recebeu 300 recém-nascidos e 1.547 crianças de várias idades, segundo registros do local. Algumas delas cresceram lá dentro e só saíram ao completar a maioridade. No caso dos homens, isso acontecia aos 18 anos. Já para as mulheres era aos 21.

Mas, diferentemente da colônia, que era financeiramente mantida pelo governo, o educandário sobrevivia por meio de doações. E os cuidados das crianças ficavam sob a responsabilidade de irmãs de caridade e até das próprias crianças.

"Cada idade tinha uma guardiã, os maiores cuidavam dos menores. Eu trabalhei em todos os setores: na cozinha da creche, fazendo a comida das crianças; cuidei dos bebês no berçário. Aí você dava banho naquele monte de menino, enxugava aquele monte de menino, vestia roupa naquele monte de menino, penteava os cabelos", lembra Maria Canalli, que chegou ao educandário quando tinha 11 anos.

VISITAS AOS PAIS

Duas vezes ao ano, as crianças do educandário saíam andando de lá para ir até o Hospital Pedro Fontes visitar os pais. Ao chegar no local, elas viam seus genitores por meio de uma tela, muitas vezes até sem saber quem eles eram. Segundo a doutora em Geografia Elaine Pavani, esse era o único contato que, por anos, pais e filhos mantiveram.

"Existiam concessões que eram dadas pelo diretor da colônia, que, às vezes, permitiam que os pais as visitassem fora dessa época, mas eram ocasiões muito especiais, muito raras, não era algo que acontecia com frequência", conta.

Com o fim do isolamento compulsório nas colônias, os pacientes começaram, aos poucos, a sair de Itanhenga e a buscar os filhos no educandário para criar. No entanto, segundo Pavani, a convivência familiar não era harmoniosa, já que as crianças tinham passado boa parte da infância e da adolescência sendo cuidadas por outras pessoas.

"Aí você tinha estranhos, convivendo como pai, mãe e filhos em um mesmo espaço, mas que não tinham aqueles laços afetivos. Um não sabia o que o outro gostava, o que o outro fazia", destaca.

Hoje, o educandário não funciona mais como espaço educacional, apesar de ter toda a estrutura como salas de aula, quadra, cozinha, consultórios. O local fica sob os cuidados de ex-internos, que sonham transformá-lo em um centro profissionalizante para atender crianças e jovens da comunidade de Nova Rosa da Penha.

"Nós, como filhos daqui, nunca abandonamos o lugar. Nosso sonho é dar proteção à história do educandário e dar oportunidade a outras gerações de fazer o que não nos foi dado, oportunidade de ter formação profissional e educacional. O educandário tem esse espaço e é o nosso sonho buscar parcerias, seja com o governo, seja com a iniciativa privada, para transformar isso em realidade", afirma Heraldo Pereira, presidente da Associação dos Ex-Internos do Preventório Alzira Bley.

LUTA POR INDENIZAÇÃO

Há alguns anos, os filhos separados dos pais lutam por uma indenização pela violação de direitos que sofreram durante o período de isolamento compulsório. Atualmente, é concedida uma pensão vitalícia apenas às pessoas que foram diagnosticadas com hanseníase e internadas nas colônias.

No Espírito Santo, Heraldo é um dos líderes desse movimento. Ele faz parte do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas Pela Hanseníase (Morhan), que é autor de várias ações na Justiça em busca de uma pensão vitalícia.

"Nós queremos que o Estado reconheça o que foi feito com os filhos de hansenianos. Nós não tivemos a doença, mas sofremos todas as consequências, o preconceito, a alienação parental. Tivemos vários problemas de relacionamento ao longo da nossa vida. É nosso direito que essa situação seja reconhecida", destacou.

Desde 2011, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei de autoria do deputado Diego Andrade (PSD-MG) para que a pensão seja concedida também aos filhos de hansenianos. O PL 2104/2011 foi recentemente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O projeto segue agora para o Senado, já que está em caráter conclusivo.

O texto altera a Lei 11.520/07, que trata da concessão de benefício previdenciário aos ex-pacientes submetidos a isolamento e internação compulsórios. Hoje, essa pensão não pode ser transferida a herdeiros ou dependentes.

A proposta autoriza o Poder Executivo a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível, aos filhos que foram separados, até 31 de dezembro de 1986, dos genitores em razão do isolamento e da internação destes. O valor não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional vigente, hoje de R$ 1.302. O benefício deverá ser pago a partir de requerimento do interessado e não tem efeitos retroativos.

A vida após a colônia

Mesmo com o fim do isolamento compulsório, o estigma gerado pela hanseníase não se dissipou. Diversas medidas foram adotadas para tentar integrar os pacientes na sociedade. Com medo do preconceito, alguns ex-internos preferiam ficar em casas próximas ao hospital ou até mesmo dentro dos pavilhões.

O estigma atrelado à hanseníase fez com que muitos pacientes não saíssem da região da colônia, mesmo após abertura dos portões. Anadir Scalzer, por exemplo, ainda mora em um dos pavilhões do Hospital Pedro Fontes. Ela é uma dos oito pacientes que permanecem no local.

“Aqui eu tenho um quartinho, uma caminha. Se eu falar que vou deitar, eu boto o travesseiro, fecho a porta e deito. Essa é minha casa, eu não me acostumo em outro lugar. Prefiro morrer do que sair daqui”, afirma.

A recusa de Anadir em deixar a colônia, mesmo sendo um lugar que lhe traz lembranças ruins, é comum entre os pacientes, segundo o historiador Sebastião Pimentel.

"A adaptação fora da colônia sempre foi muito difícil. Porque ali é o local onde eles têm a identidade, onde ninguém vai estigmatizá-los por causa da doença. Fora dali, a vida pode ser muito mais complicada para eles", afirma.

Sebastião Pimentel

Historiador

"A carga, o peso, o estigma da doença não se dissipou da sociedade com o fim da internação. Por isso, muitos trocaram de nome quando saíram dali e criaram outras narrativas, histórias de vida para viver em sociedade"

De acordo com a assistente social Dora Cypreste, muitos pacientes tinham medo do que os esperava do lado de fora da colônia. "Eles tinham receio até da própria família, de não serem recebidos. Há casos de pacientes que nunca mais viram seus familiares", conta.

Para integrá-los à sociedade, algumas medidas foram adotadas na época. Uma das mais importantes foi a doação de terras em áreas limítrofes da colônia para que eles pudessem construir suas próprias casas e morar.

Segundo Doutor Hércules, ex-diretor administrativo do Hospital Pedro Fontes, a iniciativa visou a reunir as famílias que haviam sido segregadas durante a internação compulsória.

"Nós começamos a dar 50 metros de frente e de fundo, o que pudesse cultivar. Com isso, o paciente trazia a mulher ou o marido para perto, conseguia juntar a família novamente e fazia uma coisa importante: terapia ocupacional. Fazia exercício com as mãos para capinar, cavar. E aquilo foi crescendo", contou.

Da doação de terras, foram criados dois bairros: Pica-Pau, hoje chamado de Padre Matias, em homenagem ao padre alemão que viveu na colônia, e Cajueiro. Mais de 700 pessoas vivem hoje nesses locais.

VIOLAÇÃO DE DIREITOS RECONHECIDA

O Brasil foi o segundo país no mundo a reconhecer como crime o isolamento compulsório de pessoas com hanseníase, ficando atrás apenas do Japão. Em 2007, o governo federal aprovou a Lei 11.520, que reconheceu que os pacientes internados nas colônias tiveram os direitos violados.

A lei determinou uma indenização, além de pensão vitalícia de R$ 750 para todos aqueles que foram internados até 1986. O valor é reajustado anualmente. Ao todo, 9.026 pessoas são beneficiárias da pensão especial da hanseníase no Brasil. No Espírito Santo, são 187, de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A pensão não é transferível a herdeiros.

OS PLANOS DO GOVERNO PARA OS REMANESCENTES DA COLÔNIA

A maioria das edificações construídas na inauguração da colônia, em 1937, continuam de pé. Poucas, contudo, são utilizadas pelo Estado. Para os ex-pacientes, o local é completamente diferente do que um dia já foi: vazio, sem gente ou prestação de serviços.

"Vê o mapa, os retratos, ou pode ir lá na outra colônia em Minas. Se cair um ali, a ambulância vem e leva para o hospital. Eles socorrem. E aqui? Se cair, o Samu vem e busca. Mas aqui mesmo, acabou tudo. Não tem mais laboratório, não tem mais médico, não tem nada", afirma José Fernandes, que mora em uma das casas geminadas onde antigamente funcionava a residência das mulheres solteiras.

Nésio Fernandes, que à época desta entrevista era o secretário de Estado da Saúde e hoje é secretário de Atenção Primária à Saúde (Saps) do Ministério da Saúde, explicou que o governo tem planos de transformar o local em um centro de memória. "Até para que isso não se repita na história".

"Nós oferecemos uma parceria a instituições de ensino e pesquisa públicas do Espírito Santo. A ideia é fazer investigação documental e preservação da memoria histórica do Pedro Fontes para a gente não apagar isso da história. Nós estamos aguardando a devolutiva dessas instituições para saber se vamos caminhar com elas ou procurar outras instituições para a organização do centro de memória histórica", disse Nésio.

Apesar de oito pessoas ainda viverem nos pavilhões, o secretário explicou que a Justiça reconheceu como ilegal o gasto público de saúde com elas.

"Houve um entendimento dos órgãos de controle de que a Sesa não poderia custear o cotidiano dessas pessoas, porque não são pacientes de saúde, eles são pacientes, no entendimento dos órgãos, mas com perfil mais ligado a direitos humanos e assistência social."

De acordo com Nésio, para evitar um "ping-pong institucional", a Sesa decidiu fazer um chamamento público para que uma organização assuma os serviços de cuidado com os pacientes. A estimativa é que isso gere um custo de R$ 1, 1 milhão por ano.

"Vai constar no orçamento da Sesa, vai ser executado, mas não como ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde), porque não reúne características de gastos públicos de saúde", destacou o então secretário, que contou, ainda, que todos os pacientes serão transferidos para uma casa dentro da colônia, onde terão quartos individualizados.

"Escolhemos uma casa onde eles vão parar de ter um cotidiano de pessoas hospitalizadas. Eles vão parar de comer marmita, de ter as roupas lavadas pela lavanderia do hospital. Cada um vai ter sua toalha, seus objetos pessoais, ter uma vida individualizada, e não viver como pacientes de hospital. A Sesa vai fazer um chamamento público para que uma organização da sociedade social dê a essas pessoas a dignidade, tanto o cuidado do cotidiano, quanto atividades sociais, entretenimento", finalizou.

Da doença dos tempos bíblicos até os dias de hoje

Antigamente chamada de lepra, a hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade. Na Bíblia, é descrita como mal de Lázaro e considerada uma maldição, um castigo de Deus. O doente era destinado a viver só, “usar roupas rasgadas, andar descabelado e cobrir parte do rosto”, conforme descrito no livro de Levítico, 13. Apesar de ser uma doença que tem cura e cujo tratamento evoluiu ao longo das décadas, o estigma da hanseníase permanece e dificulta seu enfrentamento.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que afeta os nervos e, diferentemente do que muitos pensam, ela não é um problema de pele, embora um dos principais sintomas seja o surgimento de manchas. Se descoberta de forma precoce, dificilmente gera algum tipo de incapacidade, como era comum antigamente.

Os primeiros casos da doença no Brasil datam do século XVII, quando o país ainda era colônia de Portugal. Apesar disso, poucas ações foram tomadas em combate à hanseníase até o início do século XX.

A partir de 1920 a situação começa a mudar. Segundo o historiador Sebastião Pimentel, o governo brasileiro, preocupado com a saúde do povo, cria expedições para percorrer o interior do país. "Descobre-se que o Brasil era um grande hospital", conta. Diante do cenário, é criado um setor específico da profilaxia da lepra e outras doenças.

A HANSENÍASE NO ESPÍRITO SANTO

O Espírito Santo era considerado um local onde a hanseníase era rara. Quando foi publicado o primeiro censo, em 1927, o Estado aparecia com um índice de 13 doentes para 400 mil habitantes. Mas, ao chegar, o médico sanitarista Pedro Fontes descobre que a situação era bem diferente do que se imaginava.

“Ele organiza uma missão itinerante no interior, conversando com médicos, examinando pessoas e fazendo busca ativa. Em 1935, ele já contabiliza mais de 700 pacientes diagnosticados e 200 suspeitos", conta a especialista em hanseníase e professora do Departamento de Medicina da Ufes Patricia Deps.

Nos últimos 20 anos, o número de casos de hanseníase no Espírito Santo tem caído (veja no gráfico abaixo). Mas, ao contrário do que se possa imaginar, isso não significa que a doença esteja sendo erradicada no Estado.

Segundo o ex-secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a queda sinaliza para a falta de diagnósticos, que são fundamentais no combate à doença.

"A pior epidemia é a da negligência, a do silêncio epidemiológico. Quanto mais casos de hanseníase diagnosticados, melhor, porque eu trabalho com a perspectiva de poder tratar, curar, eliminar a doença de circulação na comunidade", explica.

Nésio Fernandes

Ex-secretário de Saúde do Espírito Santo

"Ter muitos casos de hanseníase diagnosticados é um bom indicador de saúde pública, porque estamos tratando de uma doença com evolução muito lenta; é diferente da Ômicron, da Covid-19. Nós estamos falando de uma doença que tem um bacilo que vive há milênios, que aprendeu a viver em sociedades negligentes com as pessoas."

Nésio não negou que a situação piorou nos últimos dois anos durante a pandemia de Covid-19. Em 2020, foram diagnosticados 378 casos, enquanto em 2021 foram 339.

“Eu tenho convicção que o que já era ruim, ficou pior. O que já tinha de subnotificação, o que tinha de subdiagnóstico, só piorou ao longo da pandemia. O grau de centralização da referência da hanseníase é totalmente incompatível com a política pública de qualidade capaz de garantir tanto o manejo no território quanto o cuidado de casos mais graves", afirmou.

De acordo com o agora ex-secretário, o Espírito Santo tem um "altíssimo grau de centralização do manejo da hanseníase", em um serviço centralizado na Capital.

"A grande maioria dos municípios não tem referências municipais e encaminham para Vitória, que é referência estadual especializada. O ideal é que você tenha um especialista de referência para cada 20, no máximo 40 equipes de saúde da família."

Nésio apontou a descentralização do diagnóstico associada à formação massiva de hansenólogos como fundamentais para se avançar no controle da doença. Recentemente, o Estado anunciou a abertura de 20 vagas de especialização em hansenologia. O curso é uma parceria entre o Instituto Capixaba de Pesquisa, Ensino e Inovação e a Sociedade Brasileira de Hansenologia.

TRATAMENTO DA HANSENÍASE

Até 1940, não existia um medicamento eficaz no combate à hanseníase. A situação muda com o surgimento da sulfona, utilizada por décadas como único medicamento para tratar a doença. A partir daí, observa-se uma diminuição significativa no número de casos que geravam incapacidade nas pessoas.

A mudança no tratamento da hanseníase para a forma que é utilizada até hoje acontece em 1980. A doença passa a ser tratada com a poliquimioterapia, usando a combinação de três medicamentos: dapsona, rifampicina e clofazimina.

Segundo Patricia Deps, as três drogas começam a ser utilizadas de forma conjunta e simultânea para evitar a resistência microbiana que acontecia quando apenas a dapsona era usada.

Patricia Deps

Professora do Departamento de Medicina da Ufes e especialista em Hansenologia

"A poliquimioterapia é responsável pela cura de pessoas em todo o mundo e trouxe a possibilidade de eliminação da endemia em vários países"

ESTIGMA E DIAGNÓSTICO DA HANSENÍASE

A mudança do nome lepra para hanseníase foi feita em 1976, por meio de decreto federal, e se tornou lei em 1995. A medida veio com o objetivo de diminuir o estigma milenar associado à doença e, segundo Patricia Deps, é considerada por alguns estudiosos como "a ação mais eficiente no combate da doença".

O preconceito, no entanto, ainda está presente na sociedade e é apontado pela médica como um dos principais fatores que dificultam o diagnóstico precoce da hanseníase.

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) detecta o estigma como um dos três maiores obstáculos para eliminação da hanseníase no mundo. Muitas vezes, a pessoa esconde que tem sinais da hanseníase e não vai procurar ajuda, porque ela tem medo que aquele diagnóstico gere algum transtorno na vida dela, e isso atrapalha o tratamento", afirma Patricia.

HANSENÍASE NÃO TEM VACINA

O Brasil é o segundo país com maior número de casos de hanseníase, ficando atrás apenas da Índia. Nos últimos dez anos, 312 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. Apesar disso, a hanseníase permanece negligenciada, com pouco investimento em pesquisas e, ainda, sem uma vacina.

"É uma doença que tem pouca atenção das políticas públicas de saúde, pouco investimento. A hanseníase está entre nós há milênios e talvez seja, hoje, a doença negligenciada mais importante do Brasil", destaca Patricia Deps.

Na avaliação do ex-secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, a negligência acontece porque a hanseníase afeta mais pessoas pobres e em situação de vulnerabilidade social.

Nésio Fernandes

Ex-secretário de Saúde do Espírito Santo

"Junto com a doença negligenciada, temos pessoas negligenciadas. Pessoas que estão ficando sequeladas, sem diagnóstico e sem tratamento "

"O combate da hanseníase exige custeio por parte do sistema de saúde. E, por muito tempo, esse custeio foi visto como incremento de gasto público, não como obrigação do Estado", finalizou.

Editora responsável: Mikaella Campos

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.