Na saída do supermercado, a família é surpreendida com uma troca de tiros. Assustados, avó, mãe e filho decidem entrar rapidamente no carro e fugir do local. No desespero, o garotinho de 7 anos apressa a avó: "Entra logo, vó. Sou muito novo para morrer”.

A preocupação da criança é um sentimento compartilhado por dezenas de outras famílias que vivem em áreas de periferia da Grande Vitória. Locais onde os riscos e o medo originados na atuação do tráfico têm produzido mudanças profundas na educação familiar.

Para proteger seus filhos das trocas de tiros, do mundo das drogas e até do aliciamento dos traficantes, os pais passaram a ensinar as crianças, até mesmo para as bem novinhas, verdadeiras táticas de sobrevivência, que vão desde saber como se comportar na hora de uma troca de tiros, com quem falar nas ruas, até o tipo de roupa a ser usada.

No dia a dia vão sendo repassados os conhecimentos adquiridos pelos que vivenciam os frequentes conflitos que afetam estas comunidades. O que motivou, inclusive, a não identificação dos nomes das pessoas entrevistadas nesta reportagem e nem dos bairros onde residem.

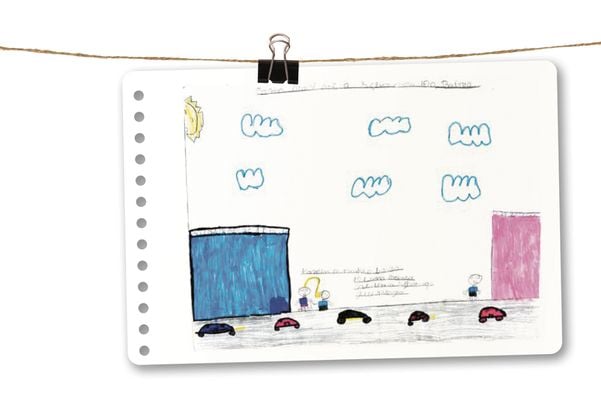

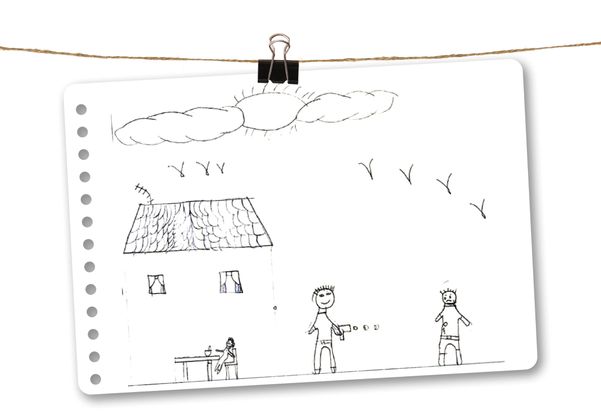

São famílias humildes, trabalhadores que precisam deixar seus filhos em casa sozinhos ou com parentes e que residem na Grande Vitória. A eles pedimos que permitissem os pequenos retratar, em desenhos, a insegurança vivida em seus bairros ou algum episódio que os tenham marcado.

Imagens reproduzidas nesta reportagem e que revelam um cotidiano de incertezas. Como o do garotinho de 7 anos surpreendido como uma troca de tiros em frente ao supermercado. Semanas antes ele havia vivenciado outra experiência marcante. Na academia de jiu-jítsu, ele e os coleguinhas foram orientados pelo professor a ficarem deitados no chão durante uma troca de tiros que ocorria do lado de fora.

A mãe dele, que já havia sido vítima de bala perdida, relata que ao buscá-lo o encontrou muito assustado. “Quando cheguei estavam todos dentro da academia. No carro ele veio contando: ‘Mãe, teve muito tiro. O tio fez a gente deitar e ficar quietinho. Dava para ver o clarão’. E confirmei que aquela era a atitude certa, ficar abaixado”.

O filho dela não brinca na rua. Permanece dentro de casa jogando ou assistindo à televisão. Bicicleta só no quintal. Mas ela não esconde o medo de trafegar pelas ruas nos dias em que as trocas de tiros são mais frequentes. “Passei pelo desprazer de ser vítima da violência, da imprudência de pessoas que não se importam com a vida do outro e procuro instruir meu filho para que o mesmo não ocorra com ele”, diz.

Uma outra mãe relata que, no bairro onde mora, ela não usa o carrinho para transportar a sua filha, de 1 ano. Ao sair para trabalhar ela deixa a pequena com a avó, que cuida ainda de sua sobrinha de 6 anos. E quando a avó precisa sair, a bebê vai no colo.

X.

Mãe de uma menina de 1 ano

"Na hora dos tiros não dá tempo de retirar a criança do carrinho, por causa do cinto. Falo para abraçar a bebê na frente do corpo e se jogarem no chão"

Quando é ela quem sai na rua com a criança, sempre a transporta no colo, mas nunca na lateral do corpo. “Levo sempre na frente porque se tiver tiros, não a atinge. Também ando mais próximo aos muros e paredes. No ponto, fico atrás do poste, nunca em área livre. Morro de medo de começarem a atirar de repente.”

O portão da casa dela guarda marcas das trocas de tiro. Desde então, mesmo com muro alto, as crianças são proibidas de brincar na garagem. A família também evita a varanda da casa.

SEM INFORMAÇÕES

Não existem estatísticas sobre o número de trocas de tiros que ocorrem nas periferias da Grande Vitória. Mas só neste ano pelo menos dez crianças foram vítimas de balas perdidas. Uma delas é o menino Enzo Gabriel de Narbi, que morreu em Guarapari após ser atingido por tiros junto com a mãe dele em setembro. Ambos estavam em casa e o pai seria o alvo do assassino.

Ser alvo de bala perdida é o temor constante de um pai que ainda lembra do dia em que teve que jantar deitado no chão, ao lado das filhas de 7 e 9 anos, e da esposa, durante um tiroteio em sua rua. “Ficamos deitados no chão por uns 40 minutos, até tudo se acalmar. As meninas estavam muitos assustadas e expliquei que eram tiros e que precisavam ficar no chão para se protegerem. Elas entenderam a gravidade da situação.”

Na ida para a escola, igreja, casa da avó, as meninas só saem acompanhadas de um adulto. É proibido brincar na rua. E em locais onde há muita gente, estão sempre de mãos dadas com os pais.

Em outra cidade da Grande Vitória uma mãe fala das dificuldades de seu filho de 14 anos para ir para a escola. O melhor caminho é o mais distante e ele tem que sair de casa com quase duas horas de antecedência para evitar os locais perigosos. Como ela não tem dinheiro para pagar o transporte escolar, ele fazia o percurso de bicicleta, mas a roubaram.

Agora tem que ir a pé e passar pela “fronteira”, uma rua que faz a divisa com outro bairro e que tem bocas de fumo, em lados opostos da rua, e onde sempre há conflitos. A mãe o orienta a estar sempre uniformizado, para que ninguém o confunda. “Explico que se houver tiros, tem que agachar, esperar passar e voltar para casa. Digo ainda para não aceitar nada de ninguém, nem transportar nada de outra pessoa, ou mesmo segurar por um momento”, conta.

Mas o desafio não é menor quando chega na escola, já que lá também estudam os filhos dos traficantes. “Falo sempre para não arrumar confusão com eles, porque chamam os pais para resolver a situação”, conta. E mesmo com todos os cuidados, na última semana roubaram o celular dele, que estava guardado na mochila. “E não posso reclamar com ninguém ou o matam”, desabafa a mãe, que sai de casa às 4 horas para fazer faxinas.

A neta de 3 anos criada por uma avó ouve qualquer estalo e já corre pela casa gritando: “Tiro, tiro”. A família procura estar sempre próximo da pequena quando ela brinca na rua, assim dá para correr para dentro de qualquer casa com portão aberto. “Moramos entre três bocas de fumo, toda hora tem tiroteio e gente andando armada na rua”, conta. Uma realidade que a criança não consegue esconder.

Z.

Avó de uma criança de 3 anos

"Até quando fala com a outra avó, ao telefone, ela conta: ‘Vó, teve tiro aqui na rua, prá tudo quanto é lado’. É uma situação que transformou minha neta em um criança muito assustada"

Em duas outras cidades, pais relatam a preocupação com suas filhas, ambas assediadas nas ruas. Fato retratado no desenho de uma delas. Mesmo sem se conhecerem, as meninas falam do medo de homens que tentam tocá-las ou que param o carro pedindo informações. E citam a adolescente Thayná, estuprada e morta em situação semelhante em 2017.

Em um dos casos a mãe conta que o marido pediu para a filha mais velha de 11 anos comprar ração em uma loja na esquina. No caminho, um jovem tentou agarrá-la. Ela conseguiu escapar. “Agora é que não deixo mais ela sair sozinha. Não tenho confiança mais nem para deixá-la ir ao comércio vizinho”, diz a mãe.

Segundo o outro pai, a filha de 9 anos foi comprar refrigerante perto de casa e ele ficou vigiando do portão. Foi quando percebeu que um cara a abordou, tocando nela. Apesar da revolta, o risco de iniciar uma briga era ainda maior. “Não gostei. Mas não dá para arrumar confusão com eles. O melhor é evitar”, desabafa.

São crianças que estão vivendo uma infância bem diferente dos seus pais, que tiveram a oportunidade de construir boas histórias e de brincar com liberdade. Mas para essas famílias, não há alternativas. “Eu queria para eles um mundo diferente, menos violento. Mas é assim que eu posso protegê-los”, finaliza uma mãe.

AS CONSEQUÊNCIAS DA INSEGURANÇA

O sociólogo e professor, Joilton Sérgio Rosa, ao ponderar sobre as restrições adotadas pelos pais que vivem nas periferias da Grande Vitória para proteger seus filhos, faz um alerta: “Estamos produzindo uma geração que não terá histórias para contar.” Ele aponta ainda uma outra face desta situação, a de privar as crianças e os adolescentes de liberdade para curtir brincadeiras de infância e do aprendizado obtido no convívio social.

Ele destaca que, para qualquer família, a prioridade é a proteção dos seus entes queridos, principalmente quando estão sob risco constante. Mas com isto, assinala, a convivência social é deixada de lado. “O lamentável é que em vez de progredirmos com a convivência social, passamos a viver isolados. Vivemos em sociedade para melhorarmos, mas ao contrário, o que temos nesses casos é quase um despertar dos instintos mais básicos, como na época das cavernas, voltados para a alimentação e proteção”, opina.

Outra ponderação é com o futuro dessas gerações. “Qual tipo de adulto teremos no futuro? Assombrado, em pânico, temeroso, assustado? Estamos produzindo uma geração futura baseada no medo, no pânico, o que encolhe o sentimento legal de viver em sociedade”, ressalta.

Na visão do sociólogo, o problema enfrentado por essas famílias guarda uma relação direta com a desigualdade social. “Há estudos que apontam que 1% da população detém riqueza semelhante a dos outros 99% restante. E mais riqueza concentrada leva a mais desigualdades. E com ela, muitos entendem que para conseguir o que deseja, não importa o caminho, não importa como será obtido o que deseja, mesmo que seja por intermédio do tráfico”, diz.

SEM DIREITOS

Para Verônica Bezerra, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, o que essas famílias estão vivenciando é uma violação total dos direitos humanos. São aqueles que têm como objetivo garantir um conjunto mínimo de condições de uma vida digna, com saúde, educação, trabalho, liberdade de expressão, de opinião e de religião.

Ela assinala que a dinâmica imposta nos territórios dominados por grupos que utilizam como ferramenta de poder o medo e a ameaça, aduba o terreno para a ocorrência e reverberação de violações. “Comunidades inteiras são subjugadas as normas e códigos próprios, que cerceiam direitos fundamentais e produzem um cotidiano muito diferente do que estamos acostumados”, adverte.

Outro desrespeito, aponta Verônica, vem do fato de que pessoas são obrigadas a seguir procedimentos e protocolos, que se distanciam daqueles previstos no Estado Democrático de Direito. “Pelo contrário, essas pessoas vivem em uma realidade que se aproxima dos sistemas totalitários. Quando muito, elas sobrevivem a uma cidadania regulada”, destaca.

Na avaliação da especialista, o Estado, enquanto principal executor de políticas públicas precisa atuar, investindo cada vez mais em equipamentos que protejam os direitos. “E que possibilitem viver uma cidadania plena”, aponta.

A afirmação é compactuada por Edinete Maria Rosa, professora do curso de Psicologia e do Programa de Pós-graduação de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). “Oferecer segurança é uma política de Estado, não é uma tarefa das famílias. Mesmo que a família contribua, tem que ser política pública, pois está nas mãos do governo o conhecimento da violência geral, dos dados, dos índices e das demais ferramentas para conter a violência.”

Na avaliação dela há riscos na educação oferecida pelos pais, de forma apenas preventiva, sem contemplar uma cultura de paz. “É preciso educar para que haja uma relação de paz e solidariedade entre os indivíduos. É a educação para a prevenção da violência. Se apostamos em solidariedade, consequentemente estamos trabalhando para uma sociedade com menos criminalidade”, completa.

Um segundo ponto levantado pela professora é de que é preciso ter cuidado para que esse tipo de criação não acabe ajudando a reforçar preconceitos. “Passa-se uma orientação preconceituosa e de desconfiança: o cara de moto, o negro e outros perfis que são colocados como ‘suspeitos’ pelo preconceito dentro da sociedade”, pondera a professora Edinete Rosa.

Este vídeo pode te interessar

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.