A Folha de São Paulo lançou, no mês passado, uma minissérie jornalística detalhando as pretensões econômicas dos quatro principais pré-candidatos à Presidência da República, com exceção do ostrogodo que atualmente ocupa o Planalto.

É inacreditável como a política brasileira adotou, enquanto método, o pedido de um cheque em branco aos eleitores. Quase todo discurso ou artigo de opinião cai no simplismo de uma carta de intenções, do gênero: “Pretendemos reduzir a desigualdade e retomar o crescimento econômico”. Mas é óbvio, meu querubim; quem delimitaria metas distintas, ao menos de forma pública, no 7º país mais desigual do mundo, com 27,2 milhões de seres humanos vivendo em extrema pobreza (menos de R$ 246 por mês)?

A experiência da última eleição já foi suficientemente traumática, quando fantásticas mamadeiras fálicas permearam o imaginário do brasileiro incauto e resultaram nos piores quatro anos da nossa história republicana. As prioridades, agora, são outras, e todos sabem disso.

Peguemos como primeiro exemplo, então, o texto de Affonso Celso Pastore, responsável pelo programa econômico de Sérgio Moro, indivíduo em permanente crise de identidade – nunca soube se é juiz, se é político ou se é gestor de massa falida de empresas que ele mesmo quebrou. Após tecer considerações que beiram o óbvio ululante – “precisamos retomar o crescimento econômico”, “precisamos fortalecer as instituições democráticas” e afins –, o economista, pupilo antigo de Delfim Netto, lançou mão do lugar-comum que há seis anos rege a economia brasileira: a montagem de um “arcabouço fiscal” com “controle de gastos”.

É a mesma ladainha repetida em uníssono por carreiristas do sistema bancário, geralmente diplomados por think thanks liberais: trata-se como panaceia o cenário de um Estado que não emite moeda ou títulos da dívida – modos como ele pode “gastar dinheiro”, em termos coloquiais –, pois isso cultivaria um “ambiente propício de negócios” (?) e, dessa forma, forças privadas, em especial as internacionais, viriam ao país gerar empregos de boa remuneração e catapultar a infraestrutura brasileira para o século XXI.

Eu, um reles bacharel, me pergunto, sinceramente, se essa turminha padece de alguma deficiência sensorial que a impede de aprender a partir da experiência. Controle de gasto corrente é algo básico a qualquer gestor público que não beba em fontes chavistas, mas isso nada tem a ver com os ventos macroeconômicos navegados pelas principais economias desde a crise de 2008.

Enquanto Alemanha, Estados Unidos, França e afins, objetivando reverter a desindustrialização em curso, passaram a despejar (ainda mais) dinheiro em políticas públicas de fomento à inovação e à tecnologia, dando competitividade às empresas e premiando as que alcançavam os resultados pretendidos, o Brasil se deixou levar por um discurso anti-indústria, confiando sua estratégia macroeconômica e a alocação de seus recursos a indivíduos como Carlos da Costa e Marcos Lisboa, defensores da tese de que o Brasil não precisa de tecnologia porque pode comprá-la, ou porque “nossa vocação é outra”.

Não vou tecer impropérios para evitar um processo por danos morais, mas reforço que pesquisadores do gabarito de Glauco Arbix e José Luis Oreiro confirmam a seguinte assertiva: em qualquer cantão civilizado deste planeta há dinheiro público injetado na iniciativa privada para que ela consiga acompanhar a acelerada marcha do progresso, mantendo o seu país-sede como exportador de produtos de médio-alto valor agregado.

Numa nação em que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações disporá, em 2022, de irrisórios R$ 6,6 bilhões para despesas discricionárias, e em que a educação básica – ou seja, a futura força de trabalho – segue apresentando resultados sofríveis, é um convite ao suicídio coletivo eleger-se, como projeto-piloto, um “arcabouço fiscal” com “controle de gastos”. Minha Nossa Senhora.

O tragicômico da alegoria de Affonso Pastore está no epílogo: “Graças a uma longa tradição de pesquisa, com destaque para universidades e a Embrapa, há mais de 20 anos que a produção agrícola no Brasil cresce devido ao aumento da produção por unidade de área cultivada”. Ué?! A Embrapa e as universidades são resultado de arrocho fiscal, ou de aumento do gasto público com fins de inovação tecnológica e de ganho na produtividade? Na verdade, talvez o ponto seja justamente esse: de 10% a 15% da população brasileira, incluindo a mim, perdeu o senso de humor... ou melhor, não entendeu que o zeitgeist tropical são fábulas travessas, decididas a divertir o mal-afortunado e a amenizar a dor sentida por ele no seu próprio cortejo fúnebre. Bem, a conferir.

Passemos, agora, ao artigo de Guido Mantega, responsável pelo programa econômico de Lula. A tônica é uma enojante volta ao passado, como se o período bonançoso de 2005-2010 houvesse sido fruto de profundas mudanças estruturais na economia e no modelo de governança.

A verdade é que Mantega, assim como os demais que compõem o séquito lulopetista, não sabe onde está e tampouco para onde quer ir. Durante sua gestão à frente do Ministério da Fazenda, com os cofres gradativamente cheios, o Brasil jogou boas ideias no ralo da ineficiência e da degradação ética, conseguindo a proeza de concluir apenas 9,8% das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por exemplo.

O PAC, inclusive, é o símbolo de um momento em que tivemos senso de oportunidade e que olhamos para o caminho correto, mas optamos por percorrê-lo plantando bananeira: em vez de contratos de transferência de tecnologia nos megaprojetos de Abreu e Lima e do Comperj – o que daria ao Brasil plena autonomia em combustíveis e lubrificantes, além de potencialmente nos tornar um grande exportador –, optamos por “aprender a construir” sozinhos, fatiando praticamente todas as etapas da obra a diferentes empreiteiras.

Resultado: refinarias longe da capacidade máxima de produção, um dos maiores custos de construção por barril refinado do mundo, engenhosos escândalos de corrupção pululando... e, agora, temos de aturar Samuel Pessoa & Cia taxando os sobreditos projetos de “aventuras dirigistas anacrônicas” e dizendo que o Brasil deve exportar petróleo cru. Parabéns aos envolvidos.

Ah, sim: novamente para resguardar-me de problemas com a Justiça, evitarei comentários sobre a bisonha política de venda de fábricas de fertilizantes adotada pela Petrobrás desde 2017, quando a horda emedebista apadrinhada por Lula assumiu o Executivo Federal. Os agroexportadores já estão evitando uma recessão no país há praticamente uma década; agora, ainda precisam se preocupar com os humores do Leste Europeu (!!!) para garantir o adubo.

Vale lembrarmos, também, dos juros: na última reunião de 2010 do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central), a taxa básica de juros foi mantida em 10,75% ao ano, dando ao Brasil a maior taxa real (descontada a inflação) do mundo, cerca de 4,8%. Para efeito de comparação, no mesmo período, a taxa real dos Estados Unidos era negativa (o juro é inferior à expectativa de inflação). Como é possível produzir num lugar assim? Por que criou-se esse contexto econômico indecentemente especulativo? Um novo governo Lula faria diferente? Indagações que, claro, Mantega nem sequer sonhou em apreciar enquanto escrevia a sua coluna.

Lula, aos 76 anos, com saúde sabidamente fragilizada pela vida desregrada de outrora, precisa começar a praticar o sacramento da confissão. Um vídeo recente divulgado em suas redes sociais o revela como uma espécie de “curandeiro”, como o sétimo filho do sétimo filho, dizendo sentir saudades da época em que “o povo estava na rua comendo à vontade, bebericando, conversando...”.

Em vez de apresentar projetos e de propor soluções concretas, basicamente joga com o estômago da população miserável que, durante alguns poucos anos no início deste século, teve acesso ao mínimo existencial. Procure um padre, Lula, urgentemente.

Enfim, retomando. A menção honrosa da minissérie jornalística fica, para variar, com o programa de Ciro Gomes, sob responsabilidade do economista e professor da FGV-EAESP Nelson Marconi (não é da Unicamp, viu, pessoal?). Sei que soa inconfiável o direcionamento de elogios a uma figura política por parte de alguém que assumidamente nutre grande simpatia por ela, mas, antes de o dedo vir em riste, peço um brevíssimo exercício de honestidade: há outra pessoa propondo? Há outra pessoa vindo a público expor concretamente o que deseja fazer, como irá fazer e de onde tirará o dinheiro? Há outra pessoa realizando diagnósticos sinceros sobre a crise econômica, social e ambiental que experimentamos há quase 10 anos, tencionando pautar o debate político com tão relevantes temas?

O raciocínio de Nelson Marconi parte de uma conclusão, obtida pela escola neodesenvolvimentista mediante análise empírica dos países que mais prosperaram nos últimos 60 anos: as nações economicamente bem-sucedidas são aquelas que incentivam a indústria de média-alta tecnologia, assim como os setores relevantes ao redor, pois isso permite a ampliação da sua participação no comércio internacional via exportação de manufaturados.

Os governos desses países usam e abusam de planejamento, de boas práticas macroeconômicas, de políticas de desenvolvimento científico e tecnológico e afins, focando em áreas estratégicas e zelando pelos interesses nacionais de médio e longo prazo.

Vários dados trazidos pelo economista embasam sua tese de que o Brasil tem feito justamente o contrário. Enquanto as vendas no varejo, descontada a inflação, são atualmente o dobro do que eram em 2003, a produção industrial está no mesmo patamar de 2005 (!!!), o que é um sinal claro de que entregamos de mão beijada, via moeda apreciada, nosso pujante mercado interno aos produtores de outros países, sem sequer tentarmos expandir as exportações de manufaturados.

Essa desindustrialização, a mais brutal já vista no mundo – nunca um parque industrial encolheu tanto em tão pouco tempo –, gerou a pior das consequências: deixamos de gerar bons empregos e as pessoas estão tendo de se virar na informalidade, em ocupações muito mais precárias. Na melhor das hipóteses, o primeiro emprego de um jovem tem sido fazer delivery de bicicleta, ganhando trocados, sendo desrespeitado e sem qualquer benefício por tempo trabalhado.

Nossos Chicago Boys deveriam passar o olho no artigo do premiado economista norte-americano Daron Acemoglu, “It’s good jobs, stupid” (disponível online e gratuitamente), em que fica clara a necessidade de políticas públicas corrigirem distorções, usualmente geradas pela abundância de recursos naturais, e fomentarem nichos de mercado que propiciam boa remuneração, alguma estabilidade e condições de trabalho razoavelmente seguras.

E isso não devido à “moral cristã” ou a um senso ético do Estado, mas porque a oferta de bons empregos é a forma mais eficaz de gerar prosperidade compartilhada (shared prosperity) e de cultivar ampla participação cívica e política entre a população. Segundo Acemoglu, a experiência histórica demonstra que nenhuma sociedade alcançou a prosperidade compartilhada somente mediante políticas redistributivas, ou seja, redistribuindo o capital dos super-ricos para os menos afortunados. O segredo é a capacidade das sociedades em forjar "mercados inclusivos".

Em suma, meus compatrícios: temos todas as condições para sermos um povo admirado no mundo todo, orgulhoso de si mesmo. Como dizia Darcy Ribeiro, constituímos uma civilização mais alegre, porque mais sofrida; melhor, porque incorpora em si mais humanidades; mais generosa, porque aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas e porque assentada na mais bela e luminosa província da Terra.

Mas o fardo do subdesenvolvimento segue nos perseguindo, amparado por pressões internas e externas e, claro, pelo receio retórico de um barbarismo estatal, o qual desequilibraria irreversivelmente a ordem econômica e social. Foi tal retórica, canalizada pelo veneno udenista, que levou o bárbaro Getúlio a dar um tiro no próprio peito.

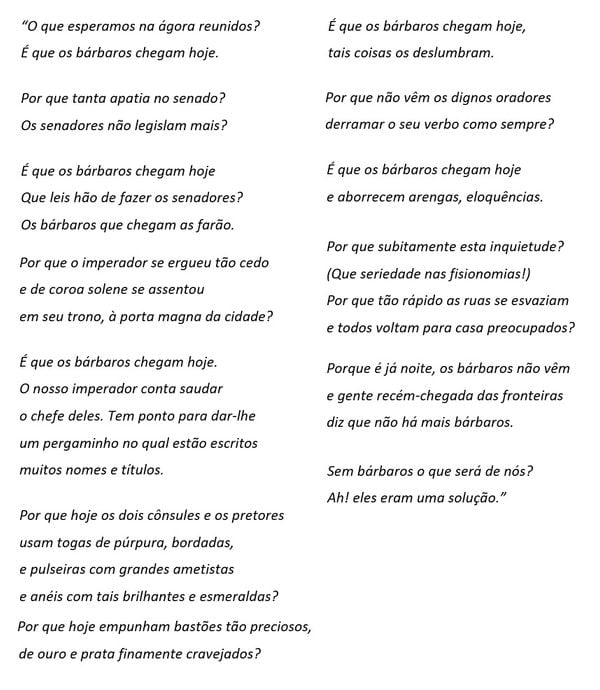

A verdade é que não há bárbaro algum... enquanto nos julgamos indignos da grandeza à qual estamos destinados, deixamos passar o tempo: nosso PIB per capita, hoje, é o mesmo de 2011. Uma década desperdiçada. Recentemente, terminei de ler o romance “À espera dos bárbaros”, do sul-africano Coetzee, em que a paralisia gerada por uma ameaça premeditada e inexistente me lembrou bastante o cenário brasileiro; mas o poema homônimo, do grego Konstantínos Kaváfis, transpõe essa impressão de modo ainda mais eloquente (a tradução é de José Paulo Paes):

Este vídeo pode te interessar

Citar o poema neste momento me remete a uma frase perdida no meio de um dos filmes que mais admiro: “Truth is like poetry. And everybody fucking hates poetry”. Pena que a mensagem não é boa.

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.