18 de maio, às 16h10. Araceli Cabrera Crespo, de 8 anos, sai mais cedo da escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória, para conseguir pegar o ônibus e voltar para casa. Ela nunca chegou ao seu destino. O corpo da menina foi encontrado seis dias depois, no matagal de um morro nas imediações do Hospital Infantil, na mesma cidade.

Antes de ser morta, sabe-se que ela foi induzida a usar drogas e estuprada. O ano era 1973, e o que teria acontecido entre o desaparecimento da menina e o encontro do cadáver permanece um mistério, 50 anos depois. O sumiço mobilizou forças policiais, imprensa e moradores. O pânico se espalhou, com novos protocolos de segurança para liberar filhos nas escolas, procissão no Convento da Penha para que Araceli fosse encontrada e até paranormais convocados para localizar a menina.

A confirmação do assassinato demorou a sair. Apesar da brutalidade do crime, ninguém foi punido e, passadas cinco décadas, uma pergunta ainda incomoda: por que a justiça nunca foi feita?

A morte de Araceli se tornou marco na história do Espírito Santo, e a data de seu desaparecimento, 18 de maio, transformou-se, em 2000, no Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, após a edição da lei federal 9.970. O simbolismo criado em torno da menina, porém, não diminui o impacto de não ter havido punição para quem praticou os crimes.

Profissionais que atuaram na época do assassinato, a família e pesquisadores, bem como reportagens relacionadas ao caso, indicam que houve uma sucessão de problemas na fase de investigações policiais, o que seria um dos fatores que comprometeram a produção de provas para alcançar os culpados.

“O início da investigação foi desastroso e isso prejudicou muito o resultado que teria posteriormente", observa o professor e jornalista Felipe Quintino. Com a colega de profissão Katilaine Chagas, ele passou dois anos fazendo pesquisas no processo e entrevistas para escrever o livro "O Caso Araceli - Mistérios, Abusos e Impunidade", cujo lançamento também marca os 50 anos do crime.

Até o encontro do corpo, o trabalho policial se concentrou na tentativa de localizar Araceli com vida. O trajeto da escola até o Bairro de Fátima, na Serra, onde a menina morava, foi percorrido inúmeras vezes, com equipes vasculhando as matas da orla de Camburi que, na década de 1970, era praticamente deserta. Fotos dela foram divulgadas nos jornais da época, com a descrição da roupa que usava, na tentativa de receberem alguma pista. Até acampamentos ciganos no interior do Estado foram vistoriados.

Policiais também circulavam na região do bar onde ficava o ponto de ônibus em que a criança teria sido vista pela última vez, no cruzamento da Avenida Cezar Hilal com a Rua Ferreira Coelho, na Capital.

"Estava passando ali na Cezar Hilal, num bar que era do seu Altamir, um bar que tinha uma escola em cima. Eu estudava lá e a gente frequentava muito esse bar por ser embaixo da escola. Eu encontrei uns policiais com cachorros farejadores e com foto da Araceli, eles estavam procurando por ela. Chegaram e perguntaram: 'você viu essa menina por aí e tal?' Olhei a menina, mas falei 'não' e fui embora para casa. No caminho, pensei: 'quem dera eu achar essa menina'", lembra o policial civil aposentado Ronaldo Monjardim. Dias depois, ele de fato encontraria o corpo próximo de sua casa. Na época, Monjardim era um adolescente de 15 anos.

Os problemas da investigação tornaram-se mais evidentes após a localização do corpo no matagal atrás do hospital. A área não foi preservada para evitar a circulação de pessoas e, após recolherem os restos mortais, os peritos voltaram somente no dia seguinte, 25 de maio, para coleta de vestígios. Na ocasião, encontraram dentes e duas costelas do cadáver.

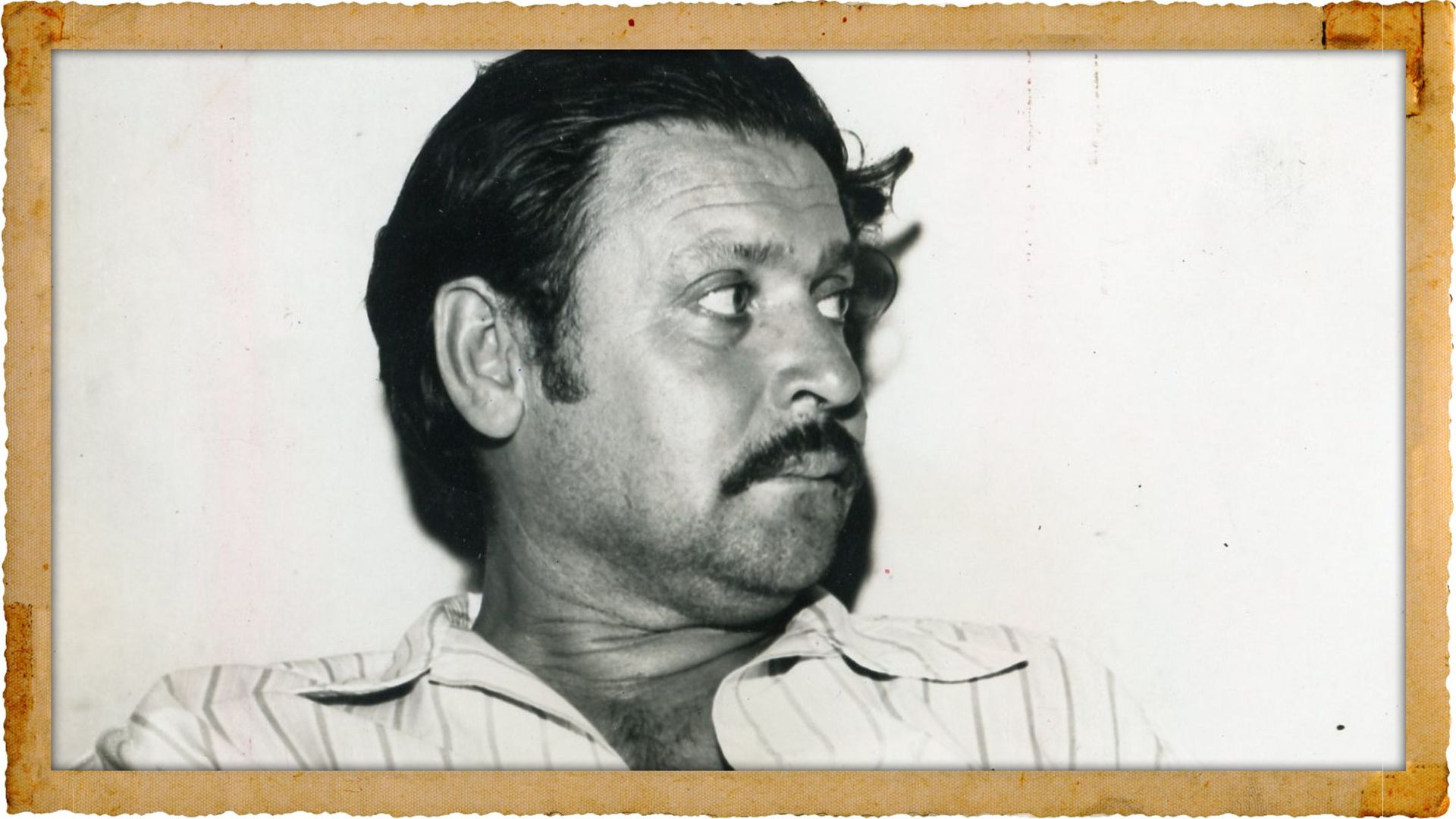

Mesmo com o corpo em adiantado estado de decomposição, era possível dizer que se tratava de uma menina, da faixa etária de Araceli, mas a identificação facial era difícil. Ela também estava nua e não havia objetos que pudessem ser associados a ela. Sob forte emoção, em um primeiro momento, o pai, o eletricista espanhol Gabriel Crespo Sanchez, reconheceu o corpo, mas logo recuou.

O delegado João Carlos de Souza Nunes, por sua vez, desde o princípio afirmava, sem apresentar elementos, que não era a menina e que ela ainda estaria viva. Para ele, um corpo poderia ter sido retirado do cemitério e jogado no local para atrapalhar os trabalhos policiais. Afirmou que Araceli estava no Centro de Vitória, e depois a Ilha do Boi chegou a ser fechada durante buscas pela criança. Parapsicólogos eram consultados e chegaram a orientar investigações.

A confirmação, pela polícia, de que o corpo encontrado era mesmo de Araceli só ocorreu no início de julho, após análise, no Instituto de Criminalística de Brasília, dos fios de cabelo confrontados com os que estavam em uma escova que a menina usava antes de desaparecer. Uma avaliação de professores da Ufes na arcada dentária do cadáver, anteriormente comparada a fotos da criança, também já apontava similaridade. Os pais, entretanto, não atestaram o resultado.

A notícia foi dada pelo superintendente de polícia José Gilberto Barros Faria que, na ocasião, sugeriu que o suspeito do crime seria alguém inesperado. "Somente posso adiantar agora que, quando o matador da menina Araceli for preso, o povo ficará surpreso, custando mesmo a acreditar que aquele elemento seria capaz de praticar tamanha crueldade", disse, na ocasião, conforme registro em A Gazeta de 4 de julho de 1973.

Contudo, dias depois, quando anunciadas as características do suposto autor — jovem robusto, de cor escura, pobre nas vestes — houve estranheza e questionamentos sobre as declarações anteriores do superintendente. Àquela altura, já circulavam suspeitas de que os acusados fizessem parte da elite capixaba.

"A gente sempre desconfiava da informação oficial, porque a informação oficial estava um pouco conspurcada, manchada de alguma coisa, de algum outro interesse que tentavam sempre encobrir", afirma o advogado Joaquim Silva, ex-repórter que acompanhou o caso Araceli.

As divergências e contradições que marcaram a apuração do caso também atrasaram a realização do enterro da menina, que foi realizado quase três anos depois do crime, no cemitério municipal de Serra Sede.

Houve denúncias de pagamento de propina para desviar o foco das investigações e tentar incriminar pessoas que nada tinham a ver com o caso.

Pedro Ernesto Fagundes, professor de História e ex-coordenador da Comissão da Verdade da Ufes, reforça que, na época do crime, o Brasil vivia o período de maior repressão da ditadura militar.

“Os agentes do Estado, os membros do aparato repressivo, os membros da polícia, sobretudo da Polícia Civil, agiam livremente e não sofriam consequência nenhuma”, pontua.

As investigações também foram cercadas de boatos. Um deles de que Araceli não seria filha biológica de Gabriel e que, na verdade, teria sido raptada pelo pai verdadeiro e colocada em um orfanato na Bolívia, país de origem de sua mãe, Lola Cabrera Sanchez. A alegação foi descartada pela polícia.

Essa teoria foi lançada logo no início das investigações, desconsiderada, e depois voltou a circular, a ponto de os principais jornais do Estado enviarem repórteres para a Bolívia na tentativa de localizar a menina. Joaquim Silva esteve por lá, mas depois de alguns dias retornou com a conclusão: Araceli estava mesmo morta.

Outra invenção foi a de que a mãe seria responsável pelo desaparecimento da própria filha, porque estaria envolvida com tráfico de drogas. Essa tese persistiu por um tempo, reforçada pela publicação do livro "Araceli, meu amor", de José Louzeiro. O jornalista Felipe Quintino afirma não haver nada no processo que relacione Lola com drogas ou com o sumiço da menina. Em sua opinião, ela foi vítima de preconceito por ser boliviana.

Irmão mais velho de Araceli, Luiz Carlos Cabrera Crespo, que reside no Canadá e completa 63 anos no dia 22 de maio, revela como essas histórias afetaram a família, a ponto de os pais se separarem.

"Meu pai sabia que minha mãe não tinha nada a ver com isso, que era dona de casa, mas é um negócio que te afeta tanto, de tal maneira, que você não imagina. Acabou a minha família", lamenta Luiz Carlos, em entrevista por vídeo.

Houve ainda pistas falsas sobre o eventual paradeiro de Araceli e golpistas tentando tirar dinheiro dos pais da menina, pedindo resgate para devolvê-la.

A mãe, Lola, enviou uma correspondência para a presidência da República, criticando a atuação policial, o fato de ter sido impedida de entrar no IML para tentar reconhecer o corpo da filha e informando sobre alegações de que haveria suborno a envolvidos na investigação para que não fossem revelados os autores do crime.

De famílias tradicionais na época do crime, Paulo Constanteen Helal, conhecido como Paulinho, Dante de Barros Michelini e seu filho Dante Brito Michelini, o Dantinho, foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça quatro anos depois do assassinato. Mas os nomes começaram a ser ventilados ainda em 1973, conforme se observa no processo, numa declaração do então vereador de Vitória Clério Falcão, que em novembro daquele ano participou de uma acareação. Ao se eleger para a Assembleia Legislativa, o parlamentar também liderou uma CPI para investigar o caso.

O promotor Wolmar Bermudes, em sua denúncia, afirmou que Araceli foi raptada por Paulinho, que já teria se aproximado da menina anteriormente oferecendo a ela um sorvete. No dia do crime, afirmou o promotor, o suspeito teria convencido a menina a entrar em seu carro, com a promessa de ser deixada em casa, com a oferta de uma boneca de presente. Então, a menina teria sido levada para o bar Franciscano, da família Michelini, situado na orla de Camburi, conforme as investigações. Os dois Michelinis acusados eram filho e neto de Dante Michelini, empresário que morreu em 1965 e deu nome à avenida.

Segundo a peça de acusação, o local teria sido usado para a prática de violência sexual, tanto por Paulinho quanto Dantinho, e para o uso de drogas. A menina teria sido induzida a tomar barbitúricos (medicamentos de sedação), como mostrou a perícia. Uma funcionária do local, segundo a denúncia, afirmou ter visto Araceli por dois dias no Franciscano e, inclusive, teria levado comida para a criança numa área do estabelecimento em que foi escondida.

O excesso de substâncias tóxicas, porém, teria comprometido o estado de Araceli, que morreu em decorrência do consumo das drogas, revelou o laudo. Dante, o pai, estaria ciente de tudo e teria tentado atrapalhar as investigações, aproveitando-se da sua relação pessoal com policiais, de acordo com a denúncia.

Ainda conforme Wolmar Bermudes, o corpo de Araceli foi levado para um prédio nas imediações do local em que o corpo foi encontrado posteriormente. Do alto do morro que fica atrás do hospital, é possível, até hoje, avistar o imóvel. Nesse prédio, o mau cheiro teria alertado os moradores e, segundo a denúncia, o cadáver foi retirado de lá, colocado em um carro para ser transportado e depois arremessado na área em que foi localizado em 24 de maio.

As acusações do promotor levaram os três a julgamento em junho de 1980. Dantinho e Paulinho foram condenados, cada um, a 18 anos de prisão por rapto seguido de morte, enquanto Dante de Barros, a cinco anos, por cárcere privado. A sentença, no entanto, foi anulada pelo Tribunal de Justiça pelo que foi considerado um erro técnico: o tempo de prisão estabelecido pelo magistrado não era o que estava previsto em lei. Eles chegaram a ficar presos por um período, antes até do julgamento, mas sempre se declararam inocentes das acusações.

Um novo julgamento só voltaria a acontecer 11 anos mais tarde e, em maio de 1991, Paulinho, Dantinho e Dante de Barros Michelini foram absolvidos das acusações pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória, Paulo Nicola Copolillo. O magistrado havia passado quase cinco anos analisando os autos e, em uma sentença de mais de 700 páginas, concluiu que não havia provas para condená-los.

O Ministério Público recorreu da decisão, mas, quase no final do ano seguinte, o Tribunal de Justiça manteve a absolvição. Em 1993, o crime prescreveu, isto é, ninguém mais poderá ser punido, mesmo que hoje faça uma confissão.

“Independentemente do que ocorreu, é uma situação dramática. A Justiça não teve capacidade de dar a agilidade necessária. Aí, é o tipo da coisa que a gente pode dizer que a justiça tarda e falha”, declara o advogado Joaquim Silva.

Copolillo foi procurado em abril para falar do caso, por meio da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), porém a reportagem foi informada que ele não estava disponível para atender. Paulo Helal também foi procurado no endereço residencial. A filha atendeu a equipe e disse que avisaria o pai sobre a entrevista, mas não houve retorno. Para a família Michelini, a advogada Juno Ávila, que atuou no caso e manteve a posição de defesa, ressalta a ausência de provas e, sobretudo, a inocência daqueles que foram seus clientes. Ela disse não ter mais contato com Dantinho. Dante de Barros morreu em janeiro de 2012.

Ao longo do processo de 30 volumes e 12 mil páginas, mais de 300 pessoas foram ouvidas e alguns outros nomes surgiram como suspeitos, porém nenhum com elementos suficientes que os levassem a julgamento.

LEIA MAIS

Este vídeo pode te interessar

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.